030.南澳古道:遷徙的路,生活的山林

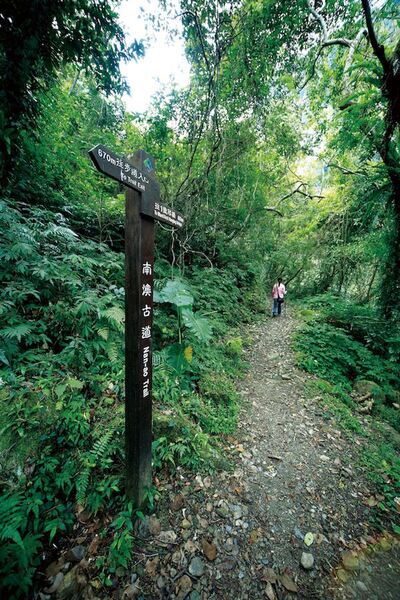

南澳古道:遷徙的路,生活的山林

南澳古道位在宜蘭縣南澳鄉金洋村,為羅東林區管理處所管轄,步道長度距離為3.8公里,位在250至350公尺海拔的山腰,沿途有南澳南溪溪水相伴。古道登山口即為日治時期的「旋檀駐在所」,目前已不見遺址且雜林遍佈,但古道旁空地依稀可辨識出舊耕地位置。健行者往前步行約300公尺後,即可見楓香林,據說楓香林是泰雅族人在耕地附近種植的樹種,當出外狩獵看到楓香林時,就知道回家的路近了。古道地勢平緩,兩側有許多原住民的民俗植物,像是苧麻的莖皮纖維可製成麻線以紡布織衣、姑婆芋葉子可以包食物、遮雨或是充當舀水容器;山棕的葉柄可以做釣竿、葉片鋪屋頂;月桃的莖可以編成裝獵物的網子、九芎可以搭橋、蓋屋寮,還能削製成刀柄和陀螺。南澳古道林相為台灣東北部中低海拔的森林樣貌:烏心石、杜英、榕楠等大喬木構成樹冠層,台灣山龍眼、江某、頷垂豆等小喬木形成森林的第二層;下層的地被植物及灌木,如魚藤、棕葉狗尾草、烏毛蕨、 淡竹葉、半邊羽裂鳳尾等,而潮濕的環境也孕育許多著生植物,包括如珠串般的伏石蕨、流蘇般的垂葉書帶蕨、及華麗的山蘇花。健行者漫遊在茂密的山林之中,耳邊除聽見溪水潺潺,也會不時傳來白耳畫眉、紫嘯鶇等鳥類的悅耳聲響。順著步道蜿蜒,沿途行經一號、二號吊橋往森林深處走去,不久抵達合流溪與南澳南溪的匯流口,即為步道終點處。

健行者步行至此多會按下行進的停止鍵:或是用雙手掬一把清澈的溪水洗洗臉、或是舀一杯溪水痛快暢飲,尤有甚者,就直接跳入了溪流中,用入骨的沁涼洗盡一身疲憊。待身體恢復氣力,大多數的健行者會選擇原路折返,只有極少部分具山野經驗與探勘能力者,像是<找路>一書作者林克孝先生,會越過溪深入南澳山區,走進兩百多年前,泰雅族南澳群生活與征戰的場域。

南澳群泰雅人,自稱為Klesan,有一說指應該來自泰雅語的klajas(攀爬翻越),因為他們的祖先從Pinsebukan(賓沙布甘,推測在今天南投仁愛鄉發祥村的瑞岩一帶)翻越南湖大山過來,在此定居、狩獵、生活;而他們在茂密山林中所走出的山徑,是部落之間的聯絡道,也是日本學者森丑之助於1909年1月10日至20日隨賀來警視、財津技手與宜蘭支廳32名職員深入山區調查南澳蕃15社、陶塞蕃5社,和太魯閣境界線所走的路線。根據當時的紀錄,當時於這廣大山區生活的有519戶,共計3174人。而在五年里蕃計畫後,日人於1919年闢建了貫穿宜蘭縣南澳鄉和大同鄉的比亞毫警備道,東起南澳村、西至四季村,另有一條支線北抵寒溪村,主線全長約87.2公里,支線約44.2公里,於沿線設置駐在所派駐警力監控南澳群的行動。山區舊社居民生活不僅不再自由,後來更因為日本的集團移住和國民政府的遷村政策而被強制遷徙至山下平地;1964年,哈卡巴里斯社的頭目Hayon也下山定居於南澳武塔村,警備道上再無成群的隊伍於上來回奔波,步道被野草佔領,或是因著大雨地震崩塌,而消失在山林之中。直至2003年,行政院農業委員會林務局偕同千里步道協會志工、在地耆老與青年透過手作步道工法修復步道,南澳古道的一小部分,以及過往的生活歷史,終於再度呈現於世人眼前。

今日,民眾除自行開車前往南澳散步踏青,也可以聯絡「Aynomi愛南澳生態旅遊協會」安排客製遊程,透過深度的山海走讀,了解泰雅族南澳群的歷史文化,以及他們與山林共存共榮的生活智慧。

【步道路程】

旃檀駐在所遺址登山口 →(0.3K,10分鐘)→ 楓香林 →(0.45K,15分鐘)→ 吊橋遺址/一號吊橋 →(1.25K,35分鐘)→ 二號吊橋 →(1.8K,50分鐘)→ 3.8K步道終點 →(折返) →(1.8K,50分鐘)→ 二號吊橋 →(1.25K,35分鐘)→ 一號吊橋/吊橋遺址 →(0.45K,15分鐘)→ 楓香林 →(0.3K,10分鐘)→ 旃檀駐在所遺址登山口

交通方式

【自行開車】

1. 台9線往南(蘇花公路)→經南澳武塔後右轉接宜57線道西行→金洋村(金洋社區)→宜57線0k處續行→沿南澳南溪右岸產業道路約3.8公里(遇岔路取直行下坡,左上為往神秘湖路徑)。

遊程建議

愛南澳生態旅遊發展協會

地址:台灣宜蘭縣蘇澳鎮大通路2號

電話:03 998 2002

FB:https://www.facebook.com/nanaoaynomi/