027.古往今來 霞喀羅

古往今來 霞喀羅

「Syakaro」,泰雅族語為烏心石之意,為原住民族泰雅族「基納吉群」(Kinaji)部落西遷時,看到山區森林中廣布烏心石樹而高喊「Syakaro」,取其音譯而成為今日「霞喀羅」;而這批西遷的分支,自成「霞喀羅群」,共四社族人。

橫跨新竹縣五峰鄉、尖石鄉,全長約22.5公里的霞喀羅國家步道,最早作為當地部落訪親、狩獵的「社路」;清領時期時,台灣巡撫劉銘傳為了「開山撫蕃」,由此清兵勢力入住此山區,派隘丁駐守此路,而成「隘勇路」。日本治台時期,開始對台灣進行系列「舊慣大調查」,包括西元1910年到1914年的「林野調查」,此時日人循著隘勇路深入霞喀羅,並設置「分遣所」。而日本治台期間的高壓統治,導致山區原住民族抗日事件頻起,霞喀羅群也不例外;日本當局為控管剽悍的霞喀羅群與基納吉群泰雅人,將原有的社路小徑,修築成「霞喀羅警備道路」以及「薩克亞金警備道路」(西元1921年)軍用道路。民國38年,國民政府領台,除了縮編警備道路的人員配置,並將駐在所改為派出所,目前可在白石就地看到派出所字樣建築遺址。接著警備道路清泉—石鹿段拓寬道;而石鹿到秀巒段一度因為鮮少使用淹沒於荒煙蔓草中,僅有原住民打獵,或登山健腳的人才會前往,是昔日岳界所稱「石鹿古道」,從尖石秀巒(控溪)到五峰清泉(十八兒),全長約60公里,是霞喀羅國家步道的前身。

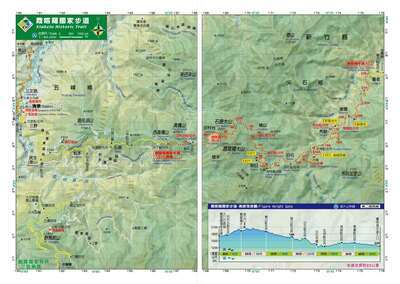

西元2000年後,林務局著手一系列國家步道系統規劃與執行工作,而第一條示範道路,及烜棟同時兼具人文與生態之美的「霞喀羅、薩克亞金警備道路」,今之「霞喀羅國家步道」。霞喀羅國家步道西起新竹五峰鄉石鹿步道口至尖石鄉養老東段步道口,全長約22.5公里,步道全線在海拔1,500公尺至2,000公尺之間的中海拔山區霧林帶,從闊葉林到針闊葉混和林,林相、生物物種豐富;全線規劃完善且路徑指示清楚,是一條具歷史與美景的夢幻級古道。

霞喀羅國家步道擁有全台密度最高的景觀駐在所設置,包括十八兒(清泉)、西熬、井上、桃山、笠野、瀨戶(民生)、松本、霞喀羅(石鹿)、小林、庄子、田村台、高橋、松下、楢山(青山)、朝日、石楠、薩克亞金(白石)、見返、武神、馬鞍、塔拉卡斯(粟園)、養老、錦路、控溪(秀巒)、哈嘎共25處,密度之高,全台之冠。而目前依舊保留的遺址有田村台(步道1.3K處)、楢山(步道過6.5K處)、白石、馬鞍(約步道17.5K處)、塔拉卡斯(約步道18.5K處),是台灣目前保留完整古道遺址的路徑之一。除此之外,沿線可看見日治時期修築之電線杆、碉堡、紀念碑、土牆及砲台遺址,步行其間,在解說牌的介紹之下,可以了解這一條有著可歌可泣的歷史古道背後的許多故事。在自然景觀方面,古道沿途景觀秀麗,吊橋、山澗林相美不勝收,栗園的竹林與馬鞍的楓香林,尤其迷人,讓人忍不住駐足流連;霞喀羅國家步道更是知名的賞楓景點,每年秋季楓紅時節,步道沿途隨處可見滿山火紅的楓樹林,吸引大批遊客前來。

為維持優質旅遊品質,林務局新竹林區管理處與「新竹縣五峰鄉原住民山岳發展協會」(東線一批熊團隊)及「新北市山林休閒協會」(梁大霸高山服務團隊)等,聯合簽署為期一年的「霞喀羅國家步道共同維護」合作備忘錄,公私協力共同維護古道;此外,為推廣深度生態旅遊,並活絡在地社區經濟,林管處也與民間團體合作,串聯周邊的四個泰雅部落清泉、石鹿、養老、秀巒共同合作,培力在地導覽解說能力,發展生態旅遊行程;由在地部落族人,帶領民眾走訪泰雅族人的傳統領域,認識台灣山林與原住民文化,並提升生態保育及登山知識。

若了解更多關於霞喀羅古道的歷史文化,可參閱由林務局所出版之「霞喀羅古道:烽火與綠金的故事」(徐如林著)。

交通資訊:開車:

1.清泉端:國道3號竹林交流道出高速公路,來到竹東市區,再循122縣道抵五峰鄉清泉一地,續接清石產業道路抵達霞喀羅國家步道入口。

2.養老端:高速公路走120鄉道來到新竹內灣,途經尖石鄉公所轉尖石大橋,續接竹60鄉道往秀巒方向,在宇老轉秀巒(錦)道路(竹65)抵達養老。

遊程建議:

天數規劃:三天兩夜or兩天一夜

安排2-3日行程。第一天住宿清泉或秀巒部落,隔日再從石鹿登山口或養老端進入霞喀羅國家步道,走完全程需安排車輛接駁。或搭配五峰清泉區安排3日遊。

或可於臉書搜尋「霞喀羅生態旅遊」粉絲專頁(https://www.facebook.com/syakaroOS)諮詢相關遊程。

裝備建議與其他:請參閱林務局山林悠遊網霞喀羅國家步道「行前須知」一表。