K2王者之山

|

王者之山 K2 |

文/繪圖 張文溪.照片提供/江國華

K2情懷

黃一元兄的「雪豹計劃」,這幾年不僅揮汗縱橫中亞天山、帕米爾,成績輝煌,令人為之雀躍;今年七月轉而南下至南亞喀喇崑崙山脈,更令我眼睛一亮。為時一個月的巴托羅冰河行,顯現一元兄旺盛的企圖心與組織能力,誠為有志海外遠征者效法學習的榜樣。

雪豹計劃目標或許並非針對K2,但這幾年在天山的成績有目共睹且無庸置疑—多年共處培養的登山伙伴情誼與默契,如此可貴的登山價值,需要長期獻身與維護,絕對是進軍巨峰最重要的一環。其中沒有捷徑,也沒有現成人才,只有堅定決心默默耕耘。

衷心祝福「雪豹計劃」能一一完成!

|

|

|

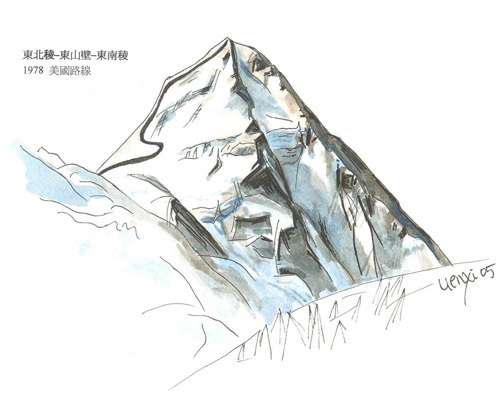

K2東面 |

第一支K2遠征隊

第二次是千禧年2000年6月,臺灣喜瑪拉雅俱樂部(THC)與中國登山協會(CMA)組成海峽兩岸喬戈里峰聯合登山隊,企圖聯手攀登K2,這是繼1993年兩岸成功登頂世界第一高峰珠穆朗瑪峰後的再度聯攀;隊長是來自在美國創業有成的周德九先生(45)、隊員王金榮(40)、謝祖盛(27)、謝江松(53)及香港楊家聲五人;中方隊長為西藏人桑珠(46),為1975年珠穆朗瑪峰登頂者,攀登隊長次仁多吉(39)、隊員為加布(40)、邊巴扎西(34)、拉巴(35)、札西次仁(34)、齊米(34)、洛則(38)、阿克布(37)共九人,年代電視台派出三人攝影隊,加上基地營人員組成一支為數20人的龐大隊伍。

中方隊員均以「完登14座8000米巨峰」為終極目標(即所謂8000ers` Collector),九人中平均每人有五座完登記錄,實力驚人,我隊則有王金榮7800公尺及周德九7500公尺的記錄。隊伍排除萬難,如期於2000年6月1日出發,預計以三個月時間完成此巨大任務。

|

|

|

K2北面 |

儘管中方派出實力堅強的西藏隊員協助,但這一年刁鑽的氣候與雪崩,對所有攀登隊伍,均毫無機會可言,讓所有隊伍止於第一營前,而台灣第一支隊伍在營地苦守長達兩個多月,依然黯然俯首稱臣於K2之前。

繼1993年吳錦雄首次成功登上珠穆朗瑪峰後,七年之間臺灣少有大膽挑戰喜瑪拉雅的探險活動,K2隊成立之初,即引發大幅想像,然而,隊伍出發後,冷靜下來,寧以務實態度面對,認為現時條件下,這支隊伍不應有過度的機會主義-這是我所了解的K2隊心情-周德九最後從K2撤營,符合K2的現實面,亦是尊重自然與人性相容的最明智抉擇。

就喜瑪拉雅層級攀登而言,K2的困難度絕對是名列第一,挑戰K2,無論在技術層次或心理層面,攀登隊員均需累積相當歷練與磨練,才能面對如此超級巨峰!

1856年9月印度測量署蒙哥馬利中尉(Lt. T. G. Montgomerie)自喀什米爾對喀喇崑崙山脈山峰作一系列觀察,在其報告中有一座編號為K2的巨峰。

K2峰正式被承認的高度是8611公尺,由9個不同測量之長期監測後所得,為世界第2高峰,高度雖略低於聖母峰237公尺,但由於高度超卓且基盤較高,山下台地已達5000公尺,另一方面此峰主體多由造山運動時受擠壓迸出地表的花崗岩構成,抗拒風化能力很強,K2峰因而得以峻拔聳立之姿,屹立千萬年。

K2,當地巴提語(Balti)稱之為喬戈里(Chogori),意為雄偉的山;藏語稱為Mchog,即「崇高」之意。

1861年印度測量署英人奧斯騰上校(Captain H. Godwin Austen),首次嘗試攀登此峰,後人將此峰命名為奧斯騰峰(Mt. Godwin Austen)以為紀念,早期地圖以此名標示,但近來正式地圖均採用喬戈里峰旁標示K2,由於K2兩字簡潔有力,世人多直稱K2。

第一個從近距離看到K2山容的英國楊赫斯班少尉(Lt. Younghusband),1887年從北側翻越Mustagh Pass進入印度探險途中突然發現K2,報告上說「如同一個完整的圓錐體聳立在18公里外……一直延伸到難以置信的高處」。

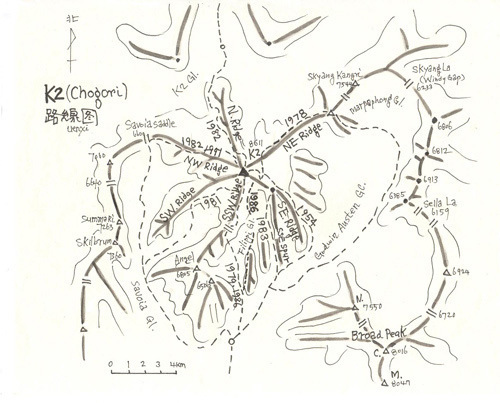

K2峰共有七條稜線,脈絡分明,山形恰似一座尖錐形的金字塔,陡峭峻拔、直衝九天,堪稱喀喇崑崙山脈中的帝王峰,它是王者之山。任何角度觀看K2,都是一座不可輕視的山峰,它的七條稜脈自四周的冰河中,陡峭筆直拱昇而上,如同數個金字塔聚合在8611米的高峰。

K2距離海洋1500公里,幾乎是埃佛勒斯峰(珠穆朗瑪峰)與海洋距離的兩倍,所以不受印度洋季風影響,大陸性氣候徵象極為明顯,但K2呈現的卻是多變的氣候樣貌,往往由酷熱天候與天寒地凍的極低溫相互交替。

攀登K2,無論從南北兩側,行程均非常遙遠。不管從東南阿布魯茲山稜(Abruzzi Ridge),或從北方喬戈里冰河起登,淨攀高度均在3600米以上。除了長達十天渡河跋涉抵達基地營,再從3900公尺的基地營將攀登所需裝備糧食燃料等運送到前進基地營(ABC),如1994年的美英K2聯攀隊,共僱用47隻駱駝運補到基地營,基地營以上由5名雪巴與6名隊員再向上運送,歷經17天才準備攀登就緒。

早期探險

1857年K2峰高度經量測公告後,吸引了無數探險家,至1954年人類首次登頂K2峰止,幾近百年方竟其功。

史上第一支前往K2的登山隊是1902年由艾肯斯坦領隊,登山隊由巴基斯坦斯喀杜(Skadu)村出發,經巴托羅冰河(Baltoro Gl.),再繞過6256米的馬博峰(Marble Peak, 6,256m)後,看到奧斯騰冰河上方的 K2峰。

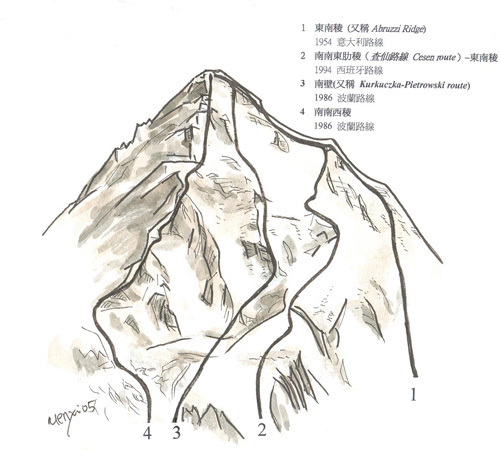

1909年,義大利阿布魯茲公爵(Duke Abruzzi)率領一支13人組成的義大利登山隊,發現唯一看來較有希望攀登路線一東南稜,隊員中出色的攝影家V. Sella,帶回許多寶貴的鏡頭及正確的巴托羅冰河地圖。

1938年,美國第一支K2遠征隊共6人,由休斯頓(Charles Houston)領軍,從印度大吉嶺徵調六名雪巴人,以加強攀登實力。休斯頓與佩索特(Paul Petzoldt)兩人攀登至7925公尺折返,是此次上攀最高點,也是歷年最高記錄。

1939年懷斯勒(F. Wiessner)率領的第二支美國K2登山隊,路線營地均大略與1938年隊伍相似。登頂隊伍三名隊員在雪崩中全數被捲走,另外英勇的三名雪巴三度搶救困在山中的一名隊員,也消失在無情的風雪中。

1953年8月,美國第三支K2登山隊,由休斯頓再度領軍;已上攀至7772公尺,為運送腿部靜脈血栓的隊員吉凱(A. Gilkey)下撤,在一處長達90公尺冰坡,貝爾(G. Bell)不慎滑落,將其他五名隊員一併絆倒,唯一沒有滑落的隊員蕭寧(P. Schoening)利用兩支冰斧確保,將他們全部制動。四天後在挑夫協助下返回基地營,吉凱消失在那場滑墜的混亂中,美國隊在K2的奮鬥史,再次以悲劇收場。

1954年K2首登

1954年四名科學研究員與一支12人隊伍結合成的義大利攀登隊,由戴西奧教授(Prof. Ardito Desio)擔任總領隊,隊伍中尚有尤拉上校、三名巴基斯坦陸軍運輸官,及一名地形學方面的助理研究員。

從阿布魯茲稜線開始到K2雪肩都設置有固定繩,各營地均備有充足的糧食與裝備,並利用絞盤與滑輪將重裝備送上稜線,4月30日甚至派人乘坐飛機進行空中勘查。

隊伍有500名挑夫負責運送所有裝備到基地營,跋涉途中雖因挑夫問題導致行程延誤,但5月底基地營與第一營趕建完成,第四營亦於6月16日設置完成 ,他們遭遇連續十天的惡劣天候,此期間隊員卜克索(M. Puchoz)因肺水腫於6月21日病逝於第二營,六天後他葬在1953年悲劇犧牲者吉凱紀念碑附近。

此外,隊員弗洛瑞安尼尼(C. Floranini)在使用1953年留置的固定繩時,因繩索斷裂滑落240米,奇蹟般地未發生任何嚴重傷害。第七營設在1953年第八營位置(約7500公尺),三天後在7770公尺處建立第八營,7月30日最後一個營地,即第九營設在8060公尺處,7月31日,康帕羅尼(Achille Compagnoni)與拉捷迪利(Lino Lacedelli)兩人在氧氣耗盡狀況下成功登頂。

K2登頂50週年2004年—路線總整理

受到美國911攻擊事件影響,進入巴托羅冰河的健行與登山活動減少到往年的四分之一;2004年,K2登頂50週年,巴基斯坦的入境才稍稍恢復,但是比起第一高峰聖母峰2003年登頂50週年高達80隊的盛況,K2可說極盡冷清。

然而,在最頂尖登山家的眼中,K2王者之山的地位依然牢不可破,國際山岳界公認巴托羅冰河位居顯目的山岳舞台。攀登K2的每一支遠征隊,成功與否都受到應有的重視,任何一條新路線或一道難關的突破,立即引發全面的注意與討論。

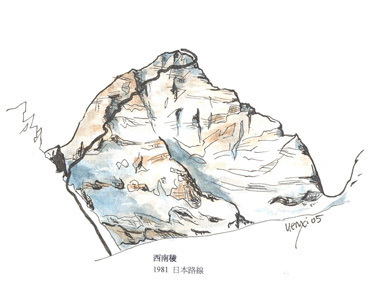

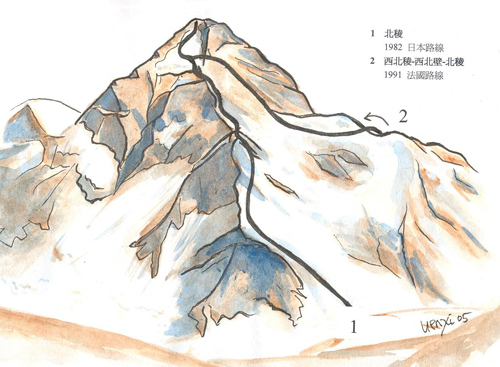

K2的偌大舞台在脈絡分明的七條山稜與其所夾歭的巨大山壁,目前七條山稜都完成首攀,這是無數知名及不知名世界頂尖登山家前仆後繼的成就,茲將「K2首登及路線1954~2004」整理如下表,希望提供山友較完整的概念。

|

K2 首登及路線 1954~2004

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

製表:張文溪 2005/9/11

|

自從1954年義大利登山隊首登成功,至今半世紀間,已有200多人踏上K2頂峰,構築K2如金字塔般山形的七條稜脊,亦為登山家逐一克服,代價是平均每三人登頂便有一人喪生,這個望之怵目的數字,是14座

1986年夏天是K2山區的大成功也是大災難,歷年最多有27人成功登上頂峰,13人死亡,其中7人於登頂後命喪下山途中,包括兩位女性登山家Liliane Barrard(法)和Julie Tullis(英)。

是年,波蘭人汪達(Wanda Rutkiewice)是第一位登上K2的女性,先前她已有兩座

未來課題

2002年12月波蘭藉Krzysztof Wielicki首度嘗試K2冬攀,由中國新疆方向北稜到達7750公尺。至2003年止,14座八千米巨峰中已有七座完成冬攀,多為波蘭隊伍。

問光榮的波蘭人還有什麼遺憾?K2西壁(West Face)必定名列前茅。

1992年Wojciech Kurtyka與瑞士Erhard Loretan只攀昇至6400公尺,1994年Wojciech Kurtyka兩度失敗。英國登山家雖多次嘗試,K2七條路線首登成果與之絕緣,對歷史悠久的不列顛王國而言,西壁路線或許還留有扳回一城的機會。

《主要參考資料》

1. K2-CHALLENGING SKY, Roberto Mantoyani & Kurt Diembrger, The Mountaineers Books

2. THE AMERICAN ALPINE JOURNAL, AAC

3. THE ALPINE JOURNAL, ALPINE CLUB

4. K2: THE STORY OF THE SAVAGE MOUNTAIN, Jim Curran, The Mountaineers Books

5. TREKKING IN THE KARAKORAM & HINDUKUSH, John Mock & Kimberley O`Nell, Lonely Planet

6. K2巨峰的挑戰, Reinhold Messner, 楊克明譯, 聯經出版

7. 中國登山指南,史占春,成都地圖出版社